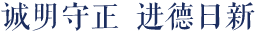

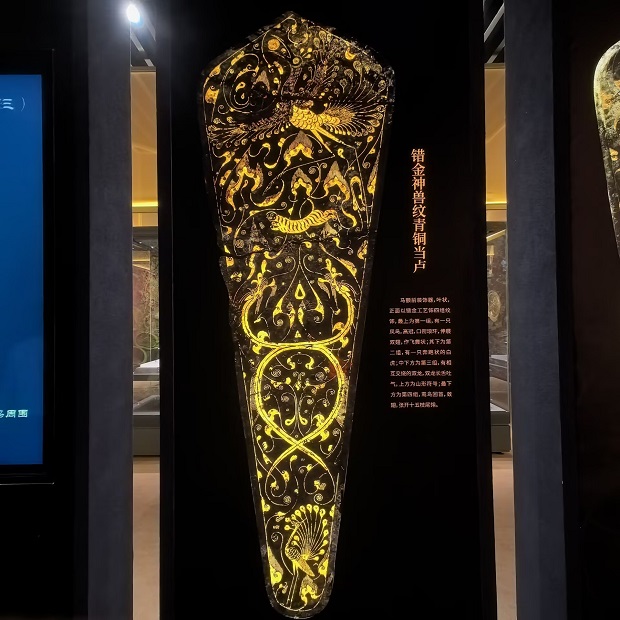

炎炎夏日也抵挡不住学生们的参观热情。2025年8月,新北区龙城初级中学学生走进常州博物馆,参观了“金色海昏”和“滚滚来袭”两个特展,开启了一场知识与趣味并存的研学之旅。

金色海昏,千年的邂逅

参观感悟

八19班 张艺琳

跨越时空之限,拂去历史尘埃,文物终得出土,在常州博物馆举办的金色海昏特展中,与我们共赴千年邀约。

未入馆,便见数颗黄澄澄的、形似圆柱体而顶端前低后高的物体,并着一个“上”字于其面,正不知其名。通过观展,我得知此物为马蹄金,因形似马蹄而得名。是帝王所用陪葬品。不仅如此,同时出土的黄金、铜钱数量皆汉代墓藏之最。我不禁有疑:海昏侯刘贺何人?陪葬品怎如此贵重。后来了解到此人是汉武帝刘彻之孙,昌邑王刘博之子,曾短暂当过皇帝,在位仅27天。因荒淫无度、不理朝政被霍光废黜,史称“汉废帝”。他被逐回昌邑,削去王爵,成为平民。最终被封为海昏侯。我感慨于帝王威严,竟能使如此“废帝”之墓也“金碧辉煌”;更思考权力更迭的荒诞,大浪淘沙,淘尽的何止是英雄人物,还有帝王将相。面对历史,权力只是把玩于手中的游戏罢了。印象深刻的是那面孔子衣镜。漆木已斑驳,但孔子的形象依然清晰。镜背绘着孔子及其弟子的画像,可能是现存最早的孔子形象。我凝视着这位圣人的面容,不禁想象刘贺在被废黜的那些夜里,是否也曾对镜自照,试图在圣人的目光中寻找救赎?历史没有答案,只有镜面上岁月的裂痕无声蔓延。

走出展厅,夕阳为博物馆披上金色外衣。那些重见天日的金器依然闪耀,而曾经拥有它们的主人,早已化作史书上一个模糊的符号。这场跨越千年的邂逅让我得以窥见历史一角,思考金光之下的古国文明。

八20班 彭代航

踏入常州博物馆海昏侯特展,我如同推开了时光之门,开启与千年历史的深度对话。

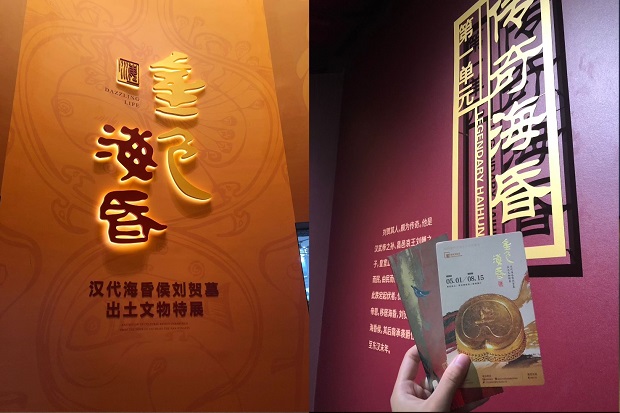

展厅里,记录刘贺人生轨迹的展板,是这场对话的 “导览图”。七岁封王的懵懂、十九岁为帝旋废的跌宕、三十岁封侯的辗转,短短数行文字,勾勒出他波折的一生。看着展板上的剪影,我忍不住猜想,在命运的起起落落间,刘贺内心藏着多少不为人知的挣扎与思索?

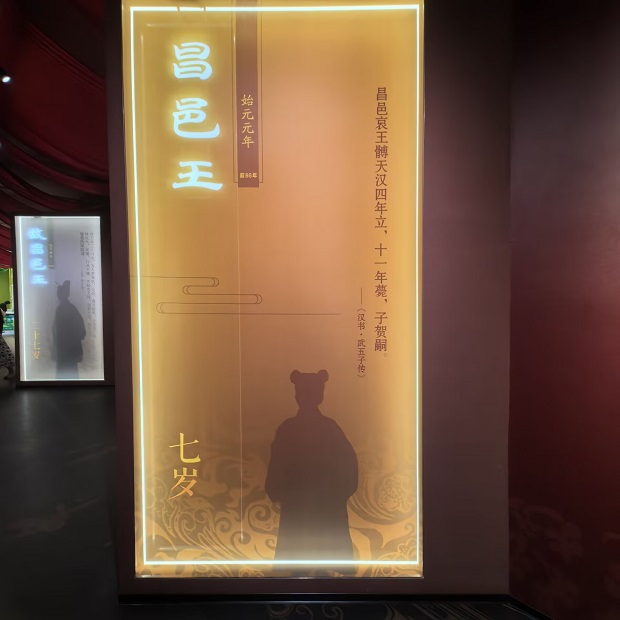

文物则是对话里最生动的 “语言”。错金神兽纹青铜当卢,神兽灵动、错金夺目,汉代工匠的巧思让我震撼;造型各异的金器,闪耀着财富,也藏着经济密码;孔子屏风残片,更打破史书中对刘贺 “荒淫” 的单一印象,原来他也有对儒学的尊崇。这些文物,让我触摸到真实的汉代,看到大汉的奢华威严,也感受到历史人物的多面。

离开展厅,我明白,历史从不是冰冷的文字。文物是时光的信使,带着千年的温度,诉说着辉煌与沧桑,也教会我在细节里探寻真实,在碎片中拼凑完整的过去。这场展览,是我与历史的一次拥抱,让我对 “以物载史、以史明志” 有了更深的体悟,也让我愈发期待与更多历史故事相遇,聆听岁月的回声。

八20班 王翰祺

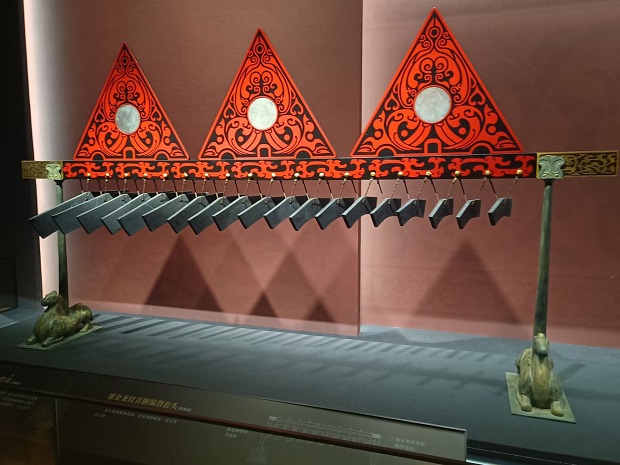

行走在玻璃展柜前,我仿佛在与千年前的奢华隔空相望,褭蹏金上映着灯光,麟趾金留有工匠指尖的温度,青铜剑勾勒出权力与财富,编钟内回响着历史的韵律。最引人注目的是孔子徒人图漆衣镜,它既反映了西汉中期手工艺的巅峰水平,也是现存最早的具象化孔子像。

这一位王侯墓的发现揭开了海昏侯国的神秘面纱,打破了史书中刘贺的昏君形象,更证实了大汉的盛世繁荣,让我们透过这些华丽的工艺,领略大汉的风范,感受中华文明的悠远灿烂。

八19班 韩睿玖

这是一个身世传奇的王公,第一代海昏侯刘贺由王而帝,由帝而民,由民而侯,一生跌宕起伏,在历史上是极少见的。身份翻覆间,这些器物为他留下了痕迹,而又不仅仅只是他一生的注脚。乐器竹简展现出大汉王侯的闲情雅趣;雁鱼青铜灯见证着“天人合一”的哲学思想;麟趾金的形制透露出对外交流的文化融合。当千年前的器物为人们发现,它不仅揭开了海昏侯国的神秘面纱,也证实了大汉的繁荣,更启迪我们在传统中汲取精华,在传承中创造未来。

一阙海昏侯,千年大汉风。

滚滚来袭,熊猫的前世今生

参观感悟

八7班 方 馨

步入常州博物馆"滚滚来袭"特展的瞬间,我仿佛闯入了另一个星球的童话。黑白相间的毛绒生物在影像里、在展柜中,向我发出无声的邀请。这个被精心设计的空间不是传统意义上的动物展览,而是一场关于如何与地球其他居民相处的哲学课,只不过授课老师是一群不会说话的圆滚滚。

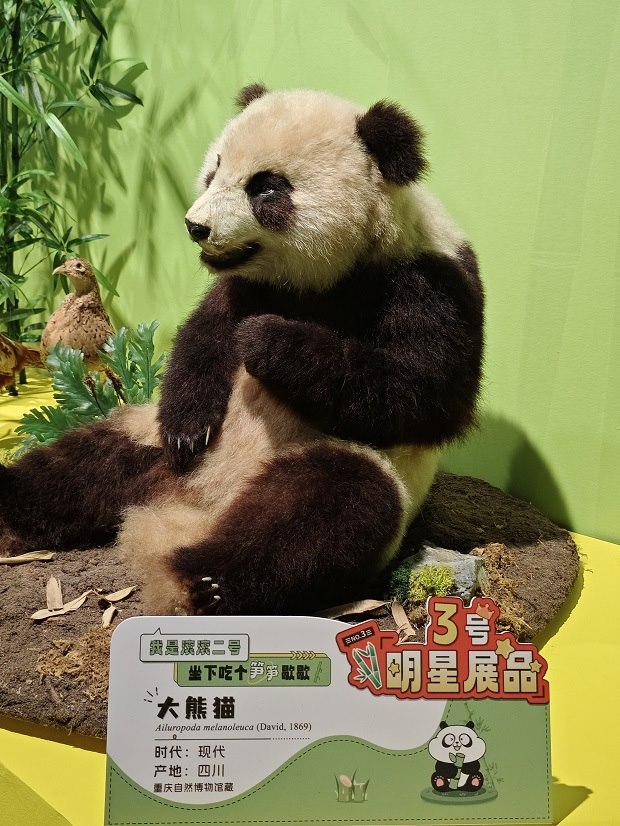

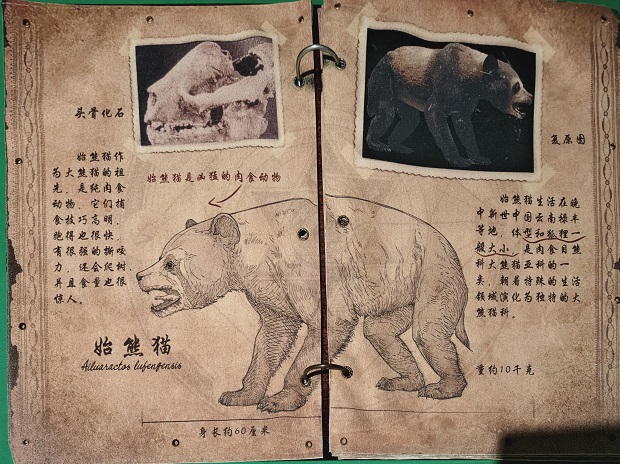

“滚滚来袭”熊猫展,展示了熊猫的前世今生。大熊猫气质独特,人见人爱,是中国当之无愧的国宝,是和平的使者,友谊的象征。而800万年前,大熊猫与熊科的其他物种走上了不同的进化道路。一份小小的探险单,让我们打开对知识的好奇,了解800万年来,大熊猫的进化过程。

展览结语说“像保护眼睛一样保护生态环境”。是的,当那些黑白身影在记忆中翻滚时,我忽然明白为什么四川人管熊猫叫"滚滚"——它们滚动的不仅是圆润的身体,还有人类心中板结的生态认知。这场展览最终让人带走的,不仅是关于熊猫的知识,更是一份与自然重修旧好的邀请函。

八20班 李佳恬

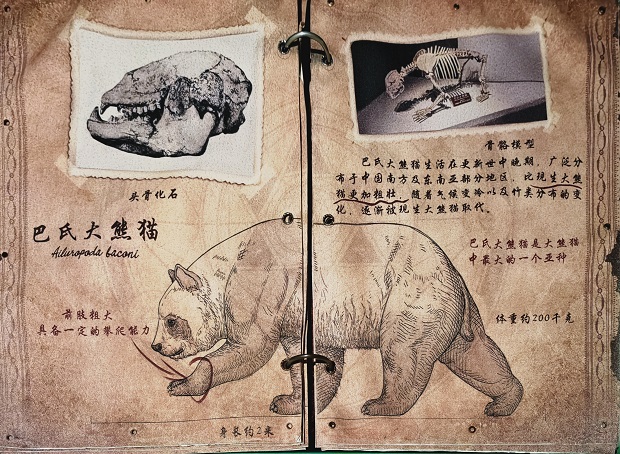

常州博物馆熊猫展中,熊猫进化史的脉络与亲属动物的关联,像一部自然法则启示录。从始熊猫到现代大熊猫的演化,展现着生命适应环境的智慧;不同种类熊猫的习性差异,揭示着“物竞天择”的平衡之道。

那些珍贵资料里,人类保护熊猫的努力更触动人——这恰是“人与自然和谐共生”的生动注脚。认识生物亲缘,懂得敬畏差异,主动承担守护责任,这场展览让理念化的口号作具象的行动指引,提醒我们:尊重生命就是守护人类自己。同时,也让我明白,作为青少年的我们,不能“一心只读圣贤书”,更要走进社会,贴近社会,亲社会,从实践中明白真理,在社会中体会世界。

八20班 方珞嵘

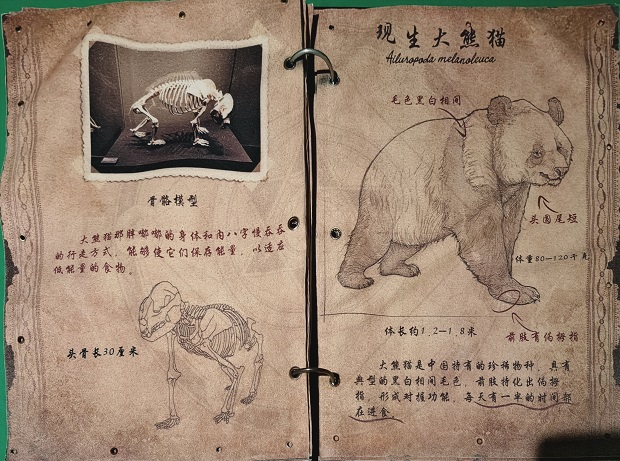

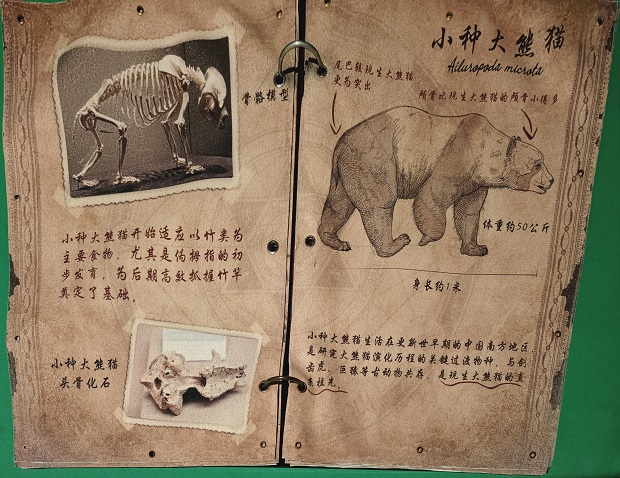

漫步常州博物馆“滚滚来袭”特展,我仿佛进行了一场跨越八百万年的自然对话。巴氏大熊猫骨架的威严与现生熊猫标本的憨态形成奇妙对比,生动串联起物种演化的史诗脉络。展览以明快的绿黄色调打破传统展陈的严肃,互动装置尤为点睛——指尖触碰熊猫玩偶的绒毛,在“熊猫十二问”中破解食性演变的秘密,沉浸感十足。

最触动我的,是熊猫从食肉先祖到竹食专家的生存智慧,它们在环境剧变中展现的韧性恰似一面镜子,映照出人类对生态的责任。展厅中华南虎、雪豹等濒危动物标本的并置,更让我深感保护生物多样性绝非口号,而是每个观展者应当带走的觉醒。这场展览不仅呈现了熊猫的黑白之美,更用科学的温度染绿了观众心中的生态意识。

八14班 张 晓

在“竹影熊踪”展区,我凝视着五只大熊猫标本澄澈的眼睛,忽然明白了“国宝”的意义。它们曾与剑齿虎同行,却在人类活动下面临栖息地碎片化的危机。志愿者的介绍让我心痛:一只熊猫需要4平方公里竹林才能生存,而全球野生种群仅剩1864只。展厅里川金丝猴、朱鹮等濒危动物标本排成一列,像一座沉默的警钟。我摸了摸互动墙上模拟的熊猫皮毛——那么柔软,却又如此脆弱。回家后,我立刻查了秦岭护林志愿项目,这次展览让我懂得:守护它们,就是守护人类的未来。